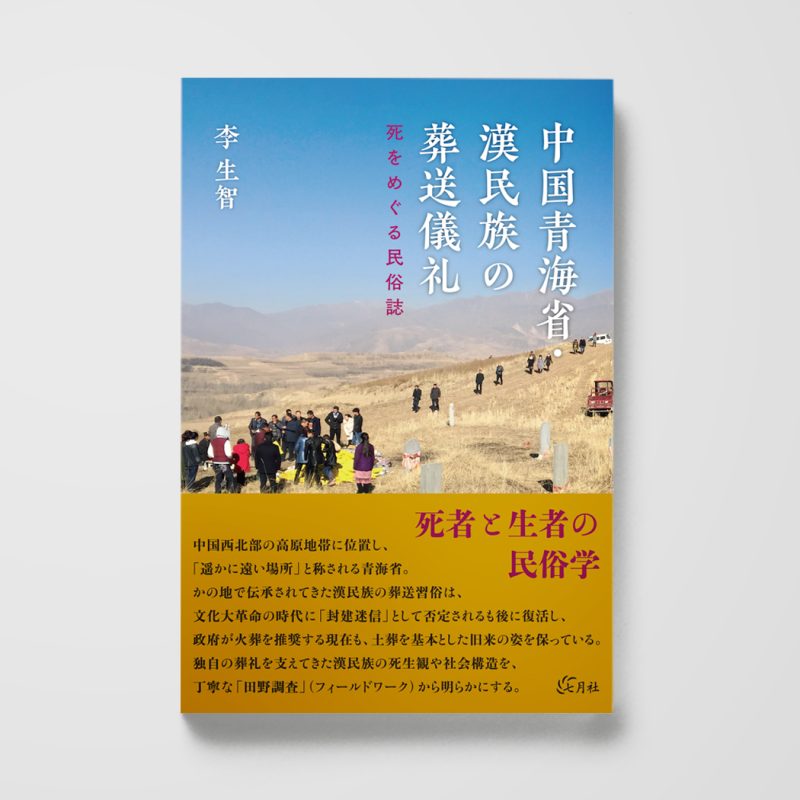

祖母の話から始まった旅──葬送習俗を探るフィールドワーク

李生智(『中国青海省・漢民族の葬送儀礼』著者)

本書は『中国青海省・漢民族の葬送儀礼──死をめぐる民俗誌』と題している。私が「青海省の漢民族の葬送習俗」を研究テーマに選んだきっかけは、祖母と一緒に見たテレビのニュースだった。2014年6月1日、中国のある地域で土葬が全面禁止され、火葬が義務づけられた。そのニュースの中で、高齢者たちが火葬を拒み、自ら命を絶ったという報道が流れた。私は「土葬することは命よりも大事なのか?」と驚いた。しかし、祖母は「私も死んだら、必ず土葬してほしい。おじいちゃんと一緒にいたいの」と強く願っていた。

私は祖母に「土葬しないと、おじいちゃんと会えないのか」と尋ねると、祖母は「カラダを燃やしてしまったら、あの世に行けないから。おじいちゃんと会えないの」と答えた。その言葉を聞き、唯物論の教育を受けた私は、土葬か火葬かは単に遺体の処理方法の違いにすぎないと考えていた。しかし、なぜ祖母をはじめとする年配者たちが土葬にこだわるのか。その問いが私の心に残り続けた。

2016年に國學院大學大学院に進学し、民俗学の視点からこの問いを解明しようと試みた。修士課程の2年間で日本民俗学の基礎を学び、特に2016年の夏には、広島県山県郡北広島町の「壬生の花田植」の現地調査に参加し、フィールドワークの重要性を実感した。文献資料の分析だけでなく、現場での調査が民俗研究に不可欠であることを理解した。

この経験を活かし、私は青海省の漢民族の葬送習俗についてフィールドワークを通じて調査し始めた。最初の調査では、地元の話者と対話しながら葬礼の手順や死者に対する考え方を記録し、さらに陰陽先生など宗教的職能者の協力を得て、実際の葬礼の現場を観察することができた。しかし、祖母たちが土葬にこだわる理由はまだ明確に解明できていなかった。

2017年の大学院の授業では、指導教員の小川直之先生が『一個人』(2017年8月号)という雑誌を紹介してくださった。その中のエッセイにあった「当たり前を発見」という言葉に強く心を打たれた。民俗学とは、身近にある「当たり前」の中に隠れた事象を発見し、それを研究する学問であると気付いた瞬間だった。

授業で学んだ知識や先生・先輩方から教わったフィールドワークの手法を活かし、葬礼の担い手や葬礼全体の流れを詳細に記録した。自分では当然だと思っていた葬礼の担い手の役割や喪服の意味、参列者の行為を丁寧に分析することで、祖母などの年配者が従来の葬礼の方法に固執し、遺体を土葬することを強く望む理由が明らかになった。

青海省では、亡くなった人の生前の状況や社会関係によってその葬礼の内容が変わる。こうした祖先代々から伝承された葬礼は、亡くなった人の生前を評価する象徴であり、死者の所属や今後の祭祀などを確定する儀礼でもある。また、葬礼は喪家が自分の家の社会関係を再確認・再構築する場でもあることに気付いた。遺体を埋葬することは、死者の所属を確定し、子孫が祖先祭祀を受け継ぐための象徴的な行為であった。葬礼は、青海省の漢民族にとって、自己肯定と社会関係を維持する役割を果たし、文化大革命時代の否定を乗り越えて根強く復活した。

私はフィールドワークを始めた当初、葬礼という悲しい場によそ者が入ることで、喪家の人々や村人から拒まれるのではないかと心配していた。しかし、最初の調査事例では、死者の長男が「我々の喪葬文化(葬送習俗)を記録し、論文として世の中に紹介することはとても有意義だと思う。母(死者)も喜ぶはずなので、遠慮なく調査してください」と快く受け入れてくれた。その後、葬礼の宴会にも招待され、豪華な食事をご馳走になるという予想外の経験もした。

調査を進める中で、喪家や話者だけでなく、葬礼の職能者である陰陽先生や礼儀先生も積極的に協力してくれた。調査地の人々の温かい支えがあったおかげで、私は8例の事例を参与観察することができ、学位論文執筆までに、聞き取り調査を含めて合計34例の事例を収集することができた。

祖母との話から生じた問いを、フィールドワークを通じて解明しようと試みた。フィールドワークを通じて得た知見は、単なる学問的な研究にとどまらず、私自身のアイデンティティを見つめ直す機会にもなった。また、日本で学んだ民俗学の視点を通じて、ふるさとの葬送習俗を新たな視点から捉え直すことができた。

現在、私は日本で研究を続けながら、青海省の葬送習俗に関するさらなる研究を進めている。本書を通じて、文化の多様性を理解し、青海省の人々の葬送文化を読者に伝えられれば幸いである。これからも「当たり前を発見する」姿勢を大切にしながら、研究を続けていきたいと思う。